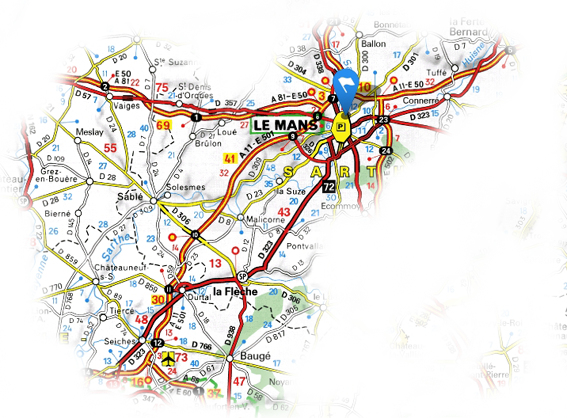

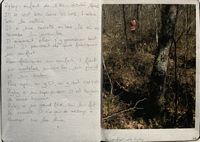

un petit coin de Sarthe ...

Sablé, Solesmes et Malicorne

Sablé

Solesmes

Malicorne

"Le Jardin Extraordinaire"

carriere Myseri - 1 Rue Joseph Cholet - 44100 - NANTES

carriere Myseri - 1 Rue Joseph Cholet - 44100 - NANTES

Horaires : ouvert tout les jours jusqu'à 22h00

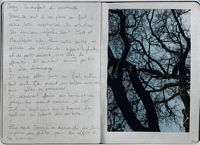

Aménagé au sein d'une ancienne carrière de granit désaffectée, le dernier des grands parcs de Nantes est atypique.

Ses falaises, en plus d'offrir un très beau point de vue sur la Loire, créent un microclimat unique pour la flore tropicale.

L’univers féérique de Jules Verne

Le jardin extraordinaire a été conçu avec un souhait : tenter de recréer l’univers féérique des Voyages extraordinaires de Jules Verne.

En découvrant la végétation de la carrière, les visiteurs retrouveront d’étonnantes similitudes avec la description faite par Jules Verne

dans son célèbre roman L’île mystérieuse (publiée en 1874).

Un site naturel luxuriant

Le dernier des grands parcs de Nantes est implanté sur un site naturel hors norme et garde la mémoire de son lieu d’implantation (friche et les falaises en forme d’arc de cercle).

Le microclimat singulier créé par les falaises exposées plein sud permet à des végétaux exotiques de s’épanouir.

Elles favorisent un microclimat – +4°C par rapport au bas, côté Loire – en les protégeant des vents froids et en restituant la nuit la chaleur emmagasinée le jour.

La végétation ici est luxuriante, tropicale, démesurée. Le visiteur y appréciera 200 espèces végétales, parmi lesquelles :

des fougères arborescentes, des bananiers, des plantes panthères au feuillage énorme, des hostas géants, des gunnéra du Brésil (appelées aussi rhubarbe géante),

des flamboyants (qui fleurissent orange au printemps), des gloriosas (bulbe grimpant), des lotus, des hibiscus…

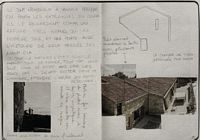

Une incroyable cascade

La cascade – visible depuis l’île de Nantes et Trentemoult, en face –, à 25 mètres de haut, est le marqueur du dénivelé de la carrière et met en lumière la majesté

du lierre centenaire qui pare le front de taille.

Le parcours de l’eau forme un élément structurant du jardin liant coteau et Loire. Son alimentation fonctionne en circuit fermé, et par souci d’économie d’eau,

son débit est variable en journée. Elle est coupée la nuit quand le jardin est fermé.

Un parcours perché

Au fond du jardin, inratable, s’érige l’escalier de la falaise. 28 mètres de dénivelé, 177 marches, 4 belvédères intermédiaires conçus comme des haltes dans l’ascension ou la

descente entre le square Maurice-Schwob, en haut, et le Jardin extraordinaire, en bas. L’escalier en acier, conçu par François Delaroziere, directeur artistique de la

compagnie La Machine, offre des points de vue sur le jardin des perspectives sublimes sur la Loire.

Il chemine le long du front rocheux, épousant au plus près les pans naturels et le relief de la carrière, tout en magnifiant la roche l’univers végétal.

Encore plus d'eau !

Depuis le 11 octobre 2025, les nantais déambulent , dans ce superbe site en bord de Loire, autour d'un bassin naturel de 700 m², entouré d’une plage

verte, ils franchissent un ruisseau, écoutent gazouiller des sources cachees par les buissons

et découvrent aussi de nouvelles voies d'escalade, via ferrata, slackline.

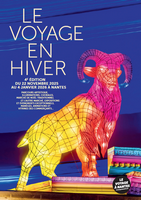

Le Voyage en hiver réunit, en un seul parcours partout en ville, la création d’œuvres à la découverte de Nantes et de son patrimoine,

une programmation musicale, la gastronomie, des expositions, des illuminations, une chorale, le marché de Noël traditionnel et

l’Autre Marché, les animations des commerçants, la boite aux lettres du père Noël, les vitrines de commerçants, les ateliers pour enfants

et la programmation des sites incontournables comme le Château des ducs de Bretagne ou Les Machines de l’île.

le programme :

cliquez sur la vignette !

le parcours :

c'est ci-dessous !

Et maintenant :

Suivez Lucho ...

Allons rendre visite à :

la "Petite Maman Noël" de Virginie Barré - Quartier Bouffay

Une Petite Maman Noël qui affirme avec humour et légèreté un regard féministe. Son air joyeux et

apaisant, en tenue d’intérieur confortable, en fait quelqu’un de doux, bienveillant et réconfortant.

déambulons parmi les chalets du marché de Noël

PLACE DU COMMERCE ET PLACE ROYALE - Du 20.11 au 28.12.2025

Le marché de Noël de Nantes est le plus grand de l’Ouest avec près de 140 exposants!!!

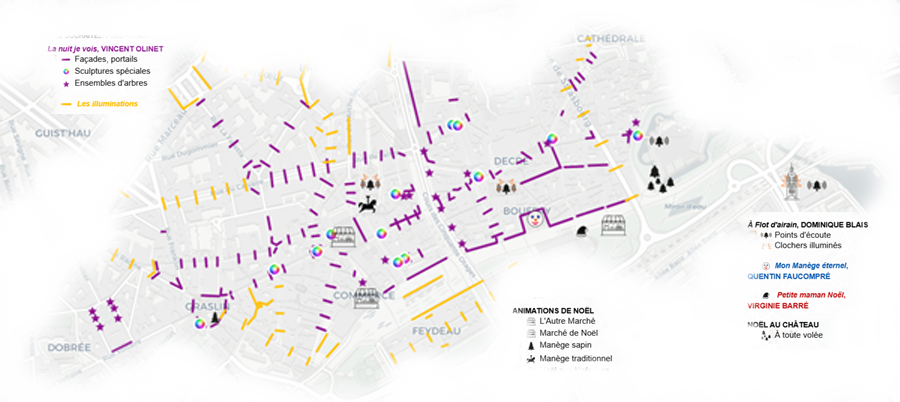

La nuit je vois - Vincent Olinet :

Avec La nuit je vois, Vincent Olinet dessine le portrait d’une ville en suspens. En s’inspirant des ornements qui ponctuent les façades

des bâtiments du centre-ville, l’artiste crée un catalogue de motifs et de styles architecturaux qui reflètent l’histoire de Nantes à travers les âges.

pour mener a bien son projet, l'artiste a du :

* traiter 32 façades

* installer 359 projecteurs sur ces facades

* fixer 430 moulures, 70 consoles, 16 sculptures spéciales, 39 mascarons et 48 lanternes.

Les sculptures lumineuses sont suspendues aux façades des bâtiments, dans les rues et les places de la ville entre le Château des ducs de Bretagne et le

Muséum d’histoire naturelle. Tour à tour, corniches, mascarons et consoles sont telles des apparitions lumineuses en apesanteur.

Ce foisonnement est sublimé par un jeu de lumières, avec un spectre chromatique vif et éclatant. Les teintes insufflent une nouvelle vie aux façades

familières des rues en en révélant leurs détails insoupçonnés.

Comme dans une scène de cinéma où les projecteurs jouent avec les émotions, les lanternes de l’éclairage public et les arbres se parent d’une palette pastel

turquoise et magenta.

Cette année, pour renforcer la densité lumineuse et éclairer plus de rues, en complément des sculptures lumineuses, Vincent Olinet renouvelle le design des

guirlandes conventionnelles en intégrant 185 « portes » (120 bicolores et 65 blanc-doré),dessinées par lui en s'inspirant du profil d’une console architecturale.

Avec les arbres et façades éclairés, elles créent, sur le parcours, des jeux de lumière et des nappes de couleurs changeantes.

"les portes"

"les consoles et les moulures"

"les mascarons et les lanternes"

"les sculptures spéciales"

"jeux de lumieres dans les rues, les arbres et sur les facades"

Le Passage Pommeraye en habits de fête :

L’emblématique passage couvert nantais, inauguré en 1843 et immortalisé par de nombreux artistes, est cette année encore

somptueusement décoré pour les fêtes de fin d’année !

"À toute volée" - Douves du Château des ducs de Bretagne et Quai Ceineray

"À Flot d’airain" - DOMINIQUE BLAIS

L’Abbaye royale de Fontevraud, création architecturale majeure du Val de Loire, abrite un clocher en tuffeau et bois

renfermant un remarquable beffroi du 13e siècle.

L’Abbaye royale de Fontevraud, création architecturale majeure du Val de Loire, abrite un clocher en tuffeau et bois

renfermant un remarquable beffroi du 13e siècle.

Les six cloches d’origine ayant été fondues durant la Révolution,

l’abbaye se dote de nouvelles cloches avec le projet À toute volée.

Le Voyage en hiver, grâce à un prêt exceptionnel,

les présente dans les douves du Château des ducs de Bretagne et quai Ceineray.

Elles sont activées par la partitition

sonore de Dominique Blais. qui met en mouvement le son des clochers de la ville

comme un souffle parcourant l’espace urbain.

Cette année, il déplace cette onde sonore vers le lit de l’Erdre, révélant la cartographie souterraine de la rivière.

*POINTS D’ÉCOUTE ET HORAIRES :

Les cloches sonnent les heures de 9h à 21h aux emplacements suivants :

passerelle Schœlcher, pont Haudaudine, pont Général-Audibert, écluse Saint-Félix, Lieu Unique, porte Saint-Pierre,

quai Ceineray, pont Saint-Mihiel, Château des ducs de Bretagne.

TEMPS FORTS :

Bourdon de l’Abbaye royale de Fontevraud à 13h, 17h et 18h : quai Ceineray.

Concertos à 13h13, 17h17 et 18h18 :

place du Change, place Sainte-Croix, place Félix-Fournier, Lieu Unique, passerelle Schœlcher, pont Haudaudine.

Cloches de l’Abbaye royale de Fontevraud à 13h30, 17h30 et 18h30 : douves du Château des ducs de Bretagne.

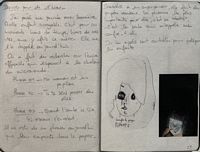

Nouveauté 2025 - Robert (Sol 2) - FRANÇOISE PÉTROVITCH - Quai Ceineray

Pour la réalisation du décor du « bourdon », terme qualifiant la plus grande cloche d’un ensemble,

le dessin a été confié à Françoise Pétrovitch.

Imposante par ses dimensions – 2 mètres de haut et pesant 4,8 tonnes –, cette cloche émet un son

grave et puissant, résonnant avec une majestueuse intensité. En utilisant la gravure en creux, l’artiste

a choisi de traiter de grands motifs inspirés de la vie de Robert d’Arbrissel (1047-1117), fondateur

de l’abbaye de Fontevraud en 1101, pour préserver l’aspect monumental de la cloche.

Par son geste précis et délicat, elle capte ce flux incessant, ce mouvement qui jamais ne se tarit, reflet d’une vie

en perpétuelle transformation qui résonne encore aujourd’hui.

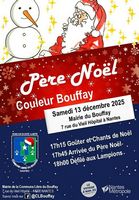

"Oui, le Pere Noël est toujours présent à Nantes"...

je l'ai croisé au Bouffay !

Samedi 13.12 à partir de 17h, rue du Vieil-Hôpital, les habitants du Bouffay, et de tout Nantes,

attendent avec impatience le goûter et les chants de Noël à 17h, ainsi que la parade avec

lampions du Père Noël au cœur du Bouffay à 18h.

"REALITE"

Quinzaine Photographique Nantaise

QPN # 29

11 lieux et 18 expositions à Nantes intra muros / 1 exposition à Saint-Nazaire (galerie Ar Men Du)

11 lieux et 18 expositions à Nantes intra muros / 1 exposition à Saint-Nazaire (galerie Ar Men Du)

1 exposition à Le Pouliguen (galerie Hasy) / 1 exposition à La Chapelle-Basse-Mer.(galerie Entre 2 ponts)

Du 26 septembre au 2 novembre 2025

Après "Illusion" en 2024, la QPN poursuit la réflexion, avec la thématique "Réalité".

Illusion et réalité, un rapprochement des contraires ? Ces notions qui semblent parfaitement antithétiques trouvent cependant

à s’inscrire dans une continuité de questionnements. Comment appréhender au plus juste le réel, en livrer une représentation

fidèle et partager sans trahir, ce qui a été perçu ?

Sur la ligne de crête, entre l’adret et l’ubac, un cheminement s’esquisse, à la vue des deux versants !

Demandez le programme

Passage Sainte - Croix et Jardin Sainte - Croix

(2 expositions)

- 9 Rue de la Baclerie

- 44000 - NANTES

20 septembre au 22 novembre 2025

DU MARDI AU SAMEDI DE 12H À 18H30

Jardin Sainte - Croix

* Aurélien David - Thomas Cochini - Ronan Moinet - "Le peuple des algues"

Depuis quelques années, les algues bénéficient d’une couverture presse sans précédent.

Les uns y voient un nouvel eldorado, les autres une menace pour nos écosystèmes. Et

malheureusement, faute de connaissances, le constat s’arrête là… ces organismes vivants

sont méconnus du grand public. Pourtant, nombre d’humains entretiennent des relations

privilégiées avec les algues : phycologues, pêcheurs à pied, artistes, cuisiniers, industriels,

plongeurs, ...

Voici le point de départ de l’exposition Le Peuple des Algues. Photographies à la chlorophylle,

compositions sonores subaquatiques, et écriture écopoétiques s’entrecroisent avec

les témoignages de spécialistes, pour permettre au spectateur de se faire sa propre opinion sur

ces végétaux marins.

Line Le Gall, directrice aux expéditions du Muséum National d’Histoire naturelle,

nous offre des clefs de compréhensions biologiques ; Alexandre

Couillon, chef trois étoiles du restaurant La Marine, nous ouvre les portes de sa cuisine ;

Ingrid Arnaudin, chercheuse au CNRS, nous fait voyager dans le monde de la recherche ;

Vincent Doumeizel, conseiller Océan au pacte mondial des Nations Unies, nous offre un

point de vue politique et écologique sur ce peuple de l’estran.

En partenariat avec le collectif Serres et le Passage Sainte-Croix.

Passage Sainte - Croix

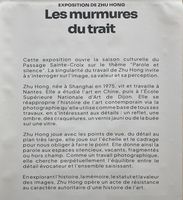

* ZHU HONG - "Les murmures du trait"

Zhu Hong est une artiste dont l’œuvre est comme le bruissement du vent dans les feuilles ou le délicat murmure

d’un crayon de bois sur le papier. Elle nous chuchote une vérité qui ne se voit pas au premier abord.

Via la photographie qu’elle utilise comme base de tous ses travaux, Zhu Hong nous invite à prendre

le temps de nous émerveiller devant le tout petit, le silencieux, l’imperceptible : des gouttes d’eau

sur une vitre, la beauté d’un détail d’architecture ou encore les négatifs réalisés à la main d’une histoire

contemporaine de la photographie.

Zhu Hong propose au visiteur de faire un pas de côté et de changer de point de vue. Sous ses crayons, un

détail se mue en une œuvre saisissante, les anges d’une architecture centenaire se transforment en un

voile transparent et évanescent qui s’empare de l’espace du patio, un livre sur l’histoire de la photographie

est totalement revisité en négatif pour en proposer une nouvelle lecture par le dessin. L’artiste invite à

s’interroger sur l’histoire de l’art, la valeur de l’image et sa perception.

l'Atelier

(7 expositions)

1, rue de Chateaubriand - 44000 - NANTES

26 septembre au 2 novembre 2025.

Du lundi au samedi de 13h à 19h - dimanche

de de 11h à 13h30 et de de 14h30 à 18h - Fermé le lundi et les jours fériés

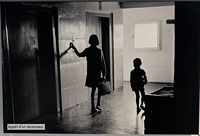

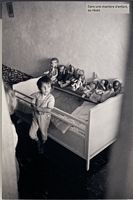

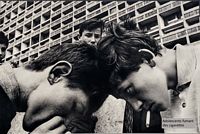

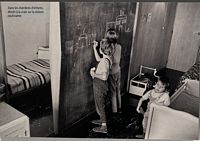

* Pierre Allard et Jean Suquet - "L’Enfance Radieuse, photographies d’une Unité d’Habitation"

À l’occasion du 70e anniversaire de la Maison Radieuse de Rezé, l’ECPAD présente une exposition consacrée

à la vie quotidienne des enfants dans l’Unité d’Habitation emblématique de Le Corbusier.

cette exposition est présentée sous la forme de 2 volets :

- un reportage riche de plusieurs centaines de photographies de réalisée en 1961

- Pierre Allard et Jean Suquet, photographes salariés au sein de l’IPN, partent ensemble

en immersion au cœur de la vie des habitants de la Maison Radieuse de Rezé, en périphérie de Nantes.

Adoptant un point de vue à hauteur d’enfant, ils reflètent l’utopie sociale proposée par Le Corbusier dans

le contexte de la Reconstruction : poétisation de l’architecture, confort moderne, bienfaits de la vie en

collectivité, services performants...

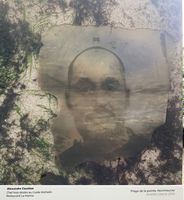

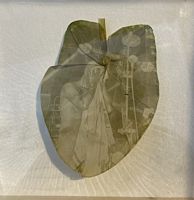

* Aurélien David - Quilombo Mane Bihan

Fin 2023, je suis allé à la rencontre des habitants du Quilombo Mane Bihan, un hameau de yourtes en Bretagne.

À l’époque de l’esclavage au Brésil, « quilombo » désignait les villages et communautés formés par les esclaves

fuyant leurs maîtres. J’ai révélé les portraits de quelques habitants et de leurs maisons sur des feuilles

d’Arum, une plante qui pousse dans les sous-bois du quilombo.

À propos de cette série, Paul-Emmanuel Odin, directeur du centre de création La Compagnie, a écrit :

« Avec Quilombo Mane Bihan, Aurélien David documente son séjour dans un écovillage breton (…) Ce sont

surtout les nouvelles sortes de vie avec la nature que ces écovillages proposent qui intéressent Aurélien

David et c’est dans leur philosophie qu’il inscrit sa pratique. Il fait moins des images sur la nature que des

images avec la nature dans ce qu’elle a d’imprévisible, de toujours créateur ».

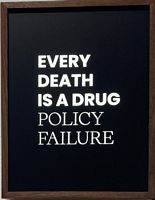

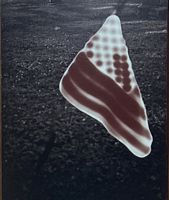

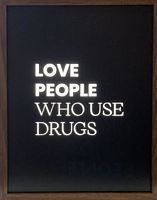

* Adeline Praud - "A War On US"

Depuis maintenant 30 ans aux États-Unis, l’avidité de l’entreprise pharmaceutique Purdue Pharma et celle

de tout un marché dans son sillon, ainsi que la politique de criminalisation des drogues ont créé une

situation sans précédent : plus d’un million de personnes sont mortes des suites d’une overdose.

A travers le pays, militants et familles manifestent leur détresse et crient leur colère. Ils demandent aux

responsables de rendre des comptes. Dans l’ombre de ces derniers, les survivants mènent un combat

d’une autre échelle. Ils luttent contre l’addiction qui les dévore et le désespoir qu’elle suscite. Alors que

l’épidémie des opioïdes infiltre les moindres recoins de leur communauté, ces combattants luttent pour

récupérer ce qu’ils ont perdu : leurs enfants, un foyer et souvent, leur dignité.

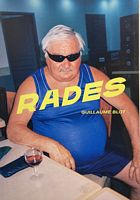

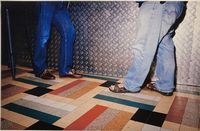

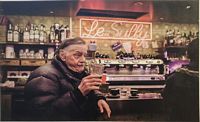

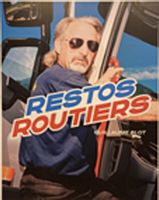

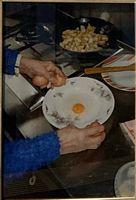

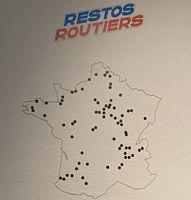

* Guillaume Blot - "Rades - Restos routiers"

Photographie d’une France des bistrots vivants, de leurs patrons et habitués.

rades

Tirant son nom de l’argot utilisé pour décrire avec affection un bar de quartier, la série Rades flashe

et expose la vie dans les bistrots français, aujourd’hui « espaces en voie de disparition ».

Alors que l’on comptait en effet plus de 200 000 troquets en France dans les années 1960, le nombre

de licences IV a depuis vertigineusement chuté pour difficilement atteindre les 40 000 actuellement.

Documenter ces fermetures aurait pu être un angle. Donner à voir le verre vide, l’absence au comptoir,

la décrépitude des crépis.

Cette série, elle, fait le choix de montrer le rideau à moitié levé plutôt que baissé de ces établissements

hauts en couleurs, chaudement animés par leurs patron.nes et habitué.es s’y fréquentant au quotidien.

Avec plus de 250 immersions réalisées en 5 ans dans nos bars de l’Hexagone, la série Rades dresse avec

tendresse un panorama de portraits, détails et scènes de vie de ces lieux « résistants », inscrits au patrimoine

culturel immatériel français.

Embarquez pour une tournée des bistrots, aux côtés d’Odette et sa bande de Saint-Étienne, Marc le lève-tôt

du Sully, Coco le perroquet fou de Chez Rocky ou encore Liliane la patronne centenaire du Jura.

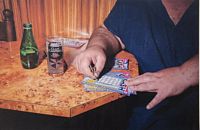

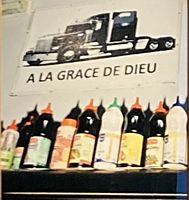

Restos Routiers

Restos Routiers est un projet photographique initié en 2018. Il documente un tour de France et des détours

dans plus de 120 restaurants routiers du pays pour raconter ces lieux joyeux, ces visages et vitrines du bord

des routes, malheureusement en perte de vitesse.

Restos Routiers est un projet photographique initié en 2018. Il documente un tour de France et des détours

dans plus de 120 restaurants routiers du pays pour raconter ces lieux joyeux, ces visages et vitrines du bord

des routes, malheureusement en perte de vitesse.

4 500 dans les années 1970 en France, 700 aujourd’hui : les relais routiers semblent en effet difficilement

se maintenir dans la catégorie « poids lourds ». Le développement des autoroutes, les déviations, l’arrivée

des frigos et réchauds dans les cabines, et le fait que les plus jeunes se feraient livrer par Uber Eats à la

porte du camion viennent alimenter les raisons possibles de cette désaffection. Pourtant, ils restent des

incontournables pour la plupart des chauffeur·ses – commerciaux·ales et touristes inclus –, offrant repas

et repos pour pas cher le long des nationales.

Dans la lignée de Rades, une plongée dans 220 bistrots en France, j’ai redémarré ma Blotmobile pour aller

flasher le quotidien trépidant des restos routiers, de leurs patron·nes et habitué·es. Six ans d’aventures et

d’immersion, à prendre le temps de papoter au comptoir du Tarin savoyard avec Johnny, chauffeur fan de

western, manger sur les grandes tablées de Chez Mimi (Lot-et-Garonne), faire la queue avec Gérald à la

douche du Trucker’Land en Haute-Marne, ou encore dormir sur le parking XL de La Cabane Bambou, dans

la Somme (sans mauvais jeu de mots).

Et surtout, de photographier la vie colorée qui s’y dévoile pleins phares, jour après jour ; au flash pour

mieux faire ressortir tout le peps et le piment de ces établissements ; au travers de détails cocasses, de

portraits aussi amusants que tendres, et de scènes prêtant à sourire. Ce projet va au-delà du simple

reportage : il s’agit d’une archive vivante et immersive, enrichie de témoignages écrits et de captations

sonores, qui révèle l’énergie et la convivialité de ces lieux en transformation. Avec la volonté d’établir une

radiographie dynamique de ces espaces, habités de chaleur humaine surtout, et où le tutoiement est partout.

Cette série se veut un hommage aux restos routiers, ces résistants, ces spots à stop où se croisent à la fois

ceux qui avalent les kilomètres et ceux qui les nourrissent à coups de 16€ le menu (très) complet, douche

comprise.

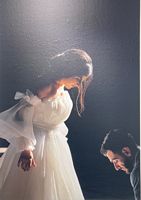

* Anne Desplantez & les enfants du Sarthé

- "Parce que. Ici. (Prix QPN 2025)"

Ils ont entre 8 et 18 ans, sont arrivés ici placés par l’aide sociale à l’enfance et rares sont

ceux qui quitteront le foyer avant leur majorité. À chaque nouvelle arrivée, les places de

tous et de chacun sont remises en jeu. Les adultes se retrouvent affairés à intégrer le nouvel

habitant de cet étrange hameau et chaque enfant en profite pour renégocier sa propre

place au sein de la collectivité.

Ils ont entre 8 et 18 ans, et grandissent au centre du Sarthé épaulés par des éducateurs à

qui ils se réfèrent au quotidien. Pour tous, les liens familiaux sont distendus mais malgré

tout maintenus dans un contexte à la fois fragile et anxiogène. Et parce qu’à 18 ans, ils

devront avoir trouvé leur propre place dans la société, ils travaillent ici à retrouver une

confiance en soi, un équilibre, le chemin des apprentissages.

Ils ont entre 8 et 18 ans, ils s’appellent Adrien, Amine, Ayoub, Ali, Cloé, Elysa, Enzo, Hayden,

Jazz, Jean-Baptiste, Jessy, Justine, Louna, Lucas, Luka, Lyam ou encore Maéva, Mathieu,

Mathys, Mindy, Morgane, Owen, Quentin, Ryley, Sabry, Soamélie, Théo, Titouan, Yanis,

Zoé. Chacun leur tour, ils ont décidé de prendre de leur temps et de leur énergie pour

poser ici un bout de leur histoire, sans tricher. Ensemble, nous avons passé trois ans à

questionner les traces du temps qui les rapproche inexorablement de leur prochaine vie

adulte et la place que chacun occupe au quotidien dans cette vie qui leur échappe et dont

ils restent pourtant les principaux acteurs.

Anne Desplantez

Espace 18

18 rue Scribe Passage Graslin - 44000 - NANTES

Du 27 septembre au 02 novembre 2025.

Du jeudi au dimanche de 15 h à 19 h - ouvert le 1er novembre.

* Thomas Louapre - "L’odeur du muguet"

À l’âge de 83 ans, ma mère passe un test d’évaluation des troubles cognitifs. Le résultat

confirme les premiers signes détectés : la démence est là et Alzheimer guette. Un nom

propre devenu commun. Une perte de mémoire redoutée, redoutable.

Moi qui ne l’avais que très peu photographiée jusqu’à présent, je veux prendre le temps de

l’observer et continuer de vivre des moments avec elle. L’emmener sous la pluie, souffler

dans un brin d’herbe entre ses doigts tordus pour le faire siffler, l’accompagner chercher

les œufs des poules qu’elle peut oublier dans ses poches au retour, lui rappeler de mettre

son appareil auditif…

Une nouvelle relation semble s’installer avec elle. Les émotions muettes qui venaient souvent

nous traverser vont peut-être pouvoir éclore. Les barrières cèdent. Désormais, elle autorise

plus naturellement son sourire à gagner le reste de son visage. Elle relègue dans les

tréfonds de sa mémoire sa posture sociale et sa rigidité. Organisation perdue, réalité

altérée, un peu d’insouciance retrouvée.

Je suis parti à la recherche de ces petites traces symboliques de la perte d’autonomie, au

jardin, face à ses mots fléchés, dans la cuisine ou lors des marches quotidiennes avec mon

père. Guetter ces instants éphémères de lucidité et de présence au monde qui l’entoure.

Rester à l’écoute. Créer de nouveaux liens. Ne pas l’enfermer dans les frontières de son

passé chaque jour plus flou, ni dans ce présent aspirant peu à peu son identité

Thomas Louapre

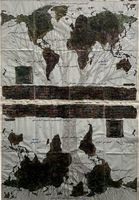

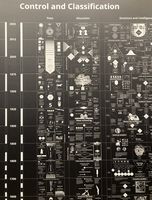

"Dans les plis des cartes"

APY Lands • Frédérique Aït-Touati, Alexandra Arènes et Axelle Grégoire • François Burland

• Kate Crawford et Vladan Joler • Ghazel • Michael Golz • Marie-Claire Messouma Manlanbien

• MIT Senseable City Lab • Mathias Poisson • Jean-François Rey • Studio Lemercier : Joanie Lemercier and Juliette Bibasse

• Suzanne Treister • KeckCAVES - University of California (Davis) • Liam Young

Lieu Unique - Quai Ferdinand-Favre -44000 - NANTES

Lieu Unique - Quai Ferdinand-Favre -44000 - NANTES

Du samedi 25 octobre 2025 au dimanche 11 janvier 2026

Horaires :

du mardi au samedi de 14h à 19h - dimanche de 15h à 19h - fermée le lundi

* 16 novembre : fermée exceptionnellement

* 22 décembre : ouverture exeptionnelle de 11h à 13h et de 14h à 19h

Et si les cartes n’étaient pas seulement des outils pour se repérer, mais aussi des terrains d’exploration artistique, des territoires à rêver, des récits à écrire ?

Une carte donne forme à l’immensité qui nous entoure, elle traduit l’espace en deux dimensions pour nous permettre de comprendre le monde et nous y orienter.

Constructions conceptuelles autant qu’objets utilitaires, les cartes sont par essence des créations : elles épousent un savoir sélectif et une perspective particulière.

Elles sont des interprétations partielles et partiales du monde, qui laissent entrevoir en filigrane dominations et aspirations. À la croisée du réel et

de l’imaginaire, la cartographie conjugue rigueur scientifique et créativité prospective.

Entre art brut, art contemporain et recherches scientifiques, cette exposition réunit une douzaine de projets dont l’usage de la cartographie est autant documentaire

que fictif. Pour les chercheur·ses et artistes présenté·es, la carte est un medium pour tracer des récits alternatifs sur l’exil, les crises climatiques ou

géopolitiques. Elle est aussi un puissant vecteur d’utopie, capable de modéliser des scénarios inédits pour penser autrement les paysages de demain,

notre rapport au vivant ou l’émergence de nouvelles technologies au service du bien commun.

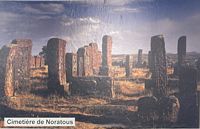

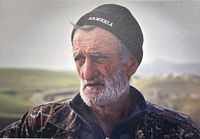

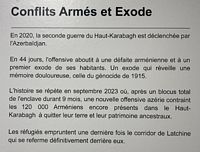

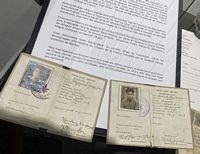

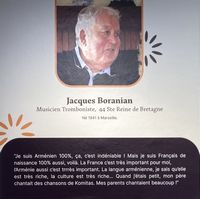

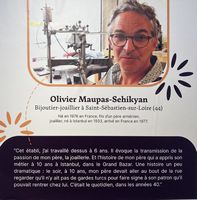

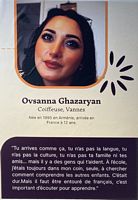

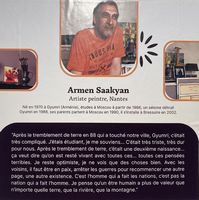

"Arménie - Un peuple en vie, à la croisée des cultures"

Exposition et événements proposés par le Collectif franco-arménien de Nantes

Cosmopolis - 18 Rue Scribe -44000 - NANTES

Cosmopolis - 18 Rue Scribe -44000 - NANTES

8 septembre - 12 octobre 2025

Horaires :

Lundi au vendredi : 13:30 - 18:00 - Samedi & Dimanche : 14:00 - 18:00

Exposition et événements proposés par le Collectif franco-arménien de Nantes

Cosmopolis - 18 Rue Scribe -44000 - NANTES

Cosmopolis - 18 Rue Scribe -44000 - NANTES8 septembre - 12 octobre 2025

Horaires :

Lundi au vendredi : 13:30 - 18:00 - Samedi & Dimanche : 14:00 - 18:00

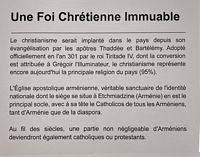

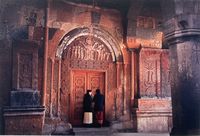

Depuis un siècle, le peuple arménien, victime d’un génocide qui a décimé plus de la moitié de sa population en 1915, a perdu une grande

partie de ses terres et se trouve dispersé à travers le monde.

Depuis un siècle, le peuple arménien, victime d’un génocide qui a décimé plus de la moitié de sa population en 1915, a perdu une grande

partie de ses terres et se trouve dispersé à travers le monde.

Cette exposition a pour but de faire découvrir au grand public l’Arménie et sa diaspora à travers les enjeux de son histoire et de sa

situation géopolitique, la vivacité de sa culture et sa capacité à se reconstruire dans et en dehors des frontières de son territoire d’origine.

"S.Kristol"

Hôtel Mercure - 4 rue du Couëdic, -44000 - NANTES

Hôtel Mercure - 4 rue du Couëdic, -44000 - NANTES

Du 3 au 5 octobre 2025

Horaires : 10h – 20h (Vendredi à Samedi) / 10h – 19h (Dimanche)

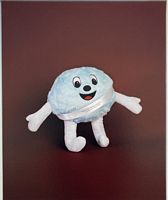

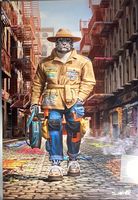

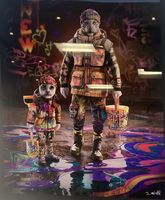

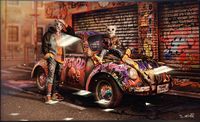

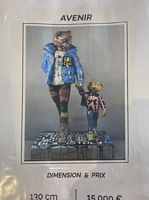

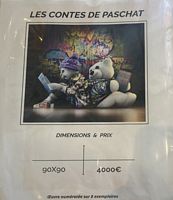

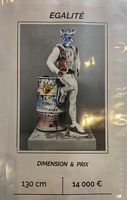

S.Kristol, pseudonyme de Stéphane Manceau,est un artiste contemporain autodidacte

originaire du Mans. Né en 1988, S.Kristol a commencé sa carrière en tant qu’agent d’artistes avant de se consacrer

pleinement à sa passion pour la création.

Son éveil créatif s’est manifesté à travers "PASCHAT", un alter ego imaginé dès son plus jeune âge, inspiré par la force symbolique du tigre.

Ce personnage a depuis évolué, embrassant des formes nouvelles, à l'image de l’ourson qui incarne désormais l'essence de son travail.

L’ourson, introduit avec sa sculpture “Innocence", symbolise l’enfance, l'amour pur et la simplicité des émotions qui traversent ses œuvres.

Ce motif récurrent est au cœur de sa démarche, traduisant une quête de douceur et de bienveillance dans un monde souvent fracturé par les inégalités.

Contrairement à une approche critique, S.Kristol préfère faire émerger un dialogue sur les contradictions de notre époque, abordant le thème de l'inégalité

au temps de l'égalité avec optimisme et une esthétique qui invite à la réflexion.

À travers ses sculptures et tableaux, S.Kristol crée des univers où la magie côtoie la conscience. Chaque sculpture, minutieusement façonnée à la main en

résine et travaillée à l’aérographe, devient un miroir des dynamiques sociales, tout en restant ancrée dans l'émotion pure. Ses tableaux, quant à eux,

prennent vie grâce à la modélisation 3D, vibrant de couleurs intenses et de subtils messages intégrés dans les détails.

Son art se développe en résonance avec une vision du monde en constante transformation, embrassant l’évolution des mentalités tout en restant fidèle

à son fil conducteur : l’égalité. Chaque œuvre, profondément ancrée dans son authenticité, reflète cette évolution personnelle et artistique.

S.Kristol vous invite à explorer son univers, un espace où l'esthétique sublime la réflexion, où l’art devient un vecteur de partage d’émotions et de rêves communs.

PEINTURES

Sculptures

Quelques vues globales... et quelques prix !!!

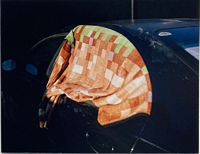

"On dit qu’elles ont la peau douce"

Louise PERRUSSEL (invitée par le collectif Open-it .)

"les vitrines" - face à Cosmopolis - Rue Scribe -44000 - NANTES

Du 5 septembre au 31 octobre 2025. De jour comme de nuit..

On dit qu’elles ont la peau douce réunit un ensemble de sculptures, nées de gestes multiples ; mouler, coudre, souder, envelopper.

Elles associent matières dures et molles, brutes, vestimentaires ou domestiques. À travers ces rencontres, elles interrogent les

porosités entre œuvre, objet et corps, et prennent place dans une recherche autour de la “chose” – ni tout à fait objet usuel,

ni tout à fait sculpture, ni tout à fait être.

Parées de tissus soyeux, ornées de perles, d’aiguilles, de fentes ou de poignées, ces formes attisent le regard tactile. Inspirées

d’objets familiers, elles évoquent d’étranges fonctions, troublant leur statut. À leur contact visuel, surgissent des gestes imaginaires :

glisser les mains dans les trous, tourner les perles, s’entourer de bras moelleux, se lover au creux du satin… Entre attraction

instinctive et mise à distance, elles activent une pulsion de toucher, nourrie par leur potentiel performatif. Le titre de l’exposition

fait écho à cette projection tactile qu’on aimerait vérifier de nos propres mains.

Certaines d’entre elles prennent des allures anthropomorphes, aux bras ballants, aux corps tendus ou charnus, aux formes organiques.

Derrière la douceur apparente des sculptures se cache peut-être une autre nature plus grinçante et ambigüe, en témoignent les aiguilles

cachées dans les tissus et les formes évocatrices d'un corps sensuel. Bien qu’abstraites, les sculptures semblent traversées d’une présence

– comme si quelque chose les habitait. Elles attendent peut-être qu’on vienne les activer, les manipuler, leur parler. Il y a là une forme

d’animisme discret, presque silencieux, qui relie la matière à l’intime, le geste à l’imaginaire.

Mais ici, aucune main ne peut s’y risquer : les sculptures sont contenues derrière les parois de verre des Vitrines. Ce contexte frontal,

distant, imposé, crée une tension. La vitre transforme les œuvres en objets de désir : on voudrait les toucher, mais on ne peut que les contempler.

Cette frustration fait pleinement partie de l’expérience.

Ce dispositif particulier a conduit Louise PERRUSSEL à penser un accrochage adapté, qui joue avec les contraintes des Vitrines : les œuvres s’y déploient autour

d’une ligne courbe, comme une scène figée, une micro-fable en suspens, une constellation de présences. Présentées frontalement, elles rejouent

et redéploient les enjeux sensoriels, ambigus et poétiques qui traversent son travail.

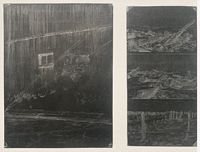

le Mur-Nantes

#15 - Bulea

"FINAL"

Trampolino - Angle des boulevards Léon-Bureau et de la Prairie-au-Duc, - 44200 - Ile De NANTES

L’idée est que, tous les trois mois, des toiles urbaines rhabillent l’imposante façade en béton (à l’origine un blockhaus) de Trempolino.

Le projet baptisé le Mur Nantes (MUR = Modulable, Urbain et Réactif), est mis en oeuvre par le collectif

Plus de Couleurs à la demande de la ville de Nantes.

A travers ce projet, Plus de Couleurs souhaite proposer de l’art accessible à tous, créer la surprise et animer la ville tout en mettant en

lumière la diversité de l’art urbain actuel.

Pour cette 4e saison, la direction artistique, pilotée par l’équipe de Plus de Couleurs, reste la même. Mélange de style et de technique,

artistes confirmés ou émergents, valorisation des différents styles picturaux présents dans l’art urbain et enchaînement permettant une

forte cassure visuelle. C’est cette recette inchangée qui permet au projet et aux artistes de gagner en visibilité et d'être toujours

au plus près du public.

*les saisons #1 et #2 ont grues été illustrées par « #1 : ROUGE", #2 : SELAH", "#3 :SHANE ", "#4 : BIMS ","#5 : ZEKLO", "#6 : LesGens".

*La 3e saison du projet Le Mur Nantes a été marquée par la présence d’artistes venus de toute part pour proposer des oeuvres uniques et percutantes :

"#7 : ALFE"(Marseille), "#8 Matthieu Pommier" (Bordeaux),"#10 : Soem"(Nantes), "#11 : Iota" (Bruxelles).

*La 4ème saison a débuté par le mur de N.o.Madski également connu sous le nom de Nomad qui a signé l'oeuvre ephémère #12, BOUDA lui

a succédé pour signer #13.

La réalisation de la troisième fresque de la cette saison (#14), a été confiée à "OBISK ".

L'oeuvre #15 (4ème de cette 4èmesaison, est le fruit du travail de BULEA

Liviu Bulea est un artiste roumain né en 1989. Il a étudié à l'Université des arts et du design de Cluj, où il a mené, pour sa licence et

sa maîtrise, une recherche artistique sur le corps malade, en se concentrant sur les souvenirs des espaces et des objets des services

d'oncologie des hôpitaux.

Son domaine de recherche s'étend de la mémoire urbaine à son implication dans la communauté queer. Il est collectionneur et recueille des

histoires, des souvenirs des lieux et des personnes qui l'entourent. Il peut être considéré comme "un artiste d'installation à pratique sociale".

Liviu Bulea récupère des fragments de matériaux apparemment inutiles provenant de contextes précis : un mur de l'hôpital où il a été traité

pour un cancer, le trottoir de la ville où il a grandi et des morceaux de béton d'un centre commercial construit dans sa communauté.

Il a notamment exposé ses œuvres au Urban Nation Museum de Berlin, à l'Institut culturel roumain de Berlin, à l'Institut culturel français de Cluj,

au Musée national d'art de Cluj, au Musée d'art contemporain de Bucarest, au Mumok de Vienne, à Parallel Vienna, à la Biennale de Bucarest, etc.

Il a également été accueilli en tant qu'artiste résident par Kultur Kontakt, Vienne, Styria Art in Residency, Graz, Urban Nation, Berlin, etc.

Le point de départ de cette nouvelle fresque est un selfie pris lors d’une soirée à Londres. Si la photographie d’origine a figé de manière précise

cet instant, la mémoire de l’artiste n’en conserve qu’un vague souvenir. Pour traduire ce flou, Bulea utilise le noir et blanc et fait disparaître

certains détails comme les yeux. Il crée alors une image intemporelle et nostalgique car ce plongeon dans le passé a ravivé d’autres souvenirs.

D’associations d’idées en associations d’idées une nouvelle image se crée.

Ainsi autour des personnages principaux évoluent plusieurs fragments.

À gauche de la composition, l’artiste représente les buildings de Hong- Kong et les toits de Séoul, vus à travers les fenêtres d’un wagon.

Ce paysage urbain nocturne est observé par deux silhouettes noires, peut-être deux graffeurs qui contemplent leur terrain de jeu.

Au centre, les flashs blancs et bleutés des soirées dans les clubs nantais illuminent les deux amis et guident le regard du spectateur vers une

gare sous la neige. Ce lieu incontournable pour les voyageurs est aussi associé à l’art urbain. Par touche, l’artiste vient alors rappeler

sa pratique du graffiti. Comme un dernier clin d’œil, il peint l’accessoire indispensable des road trips : un sac rempli de bombes aérosols.

Avec cette œuvre, Bulea nous emmène à la fois dans ses souvenirs mais aussi dans son univers artistique. Grâce à la couleur et à la fenêtre

du wagon visible en haut , il unit ce pêle-mêle pour former une seule image hors du temps. Pour appuyer cette idée de moment indéfini,

il ajoute une série de chiffres et de lettres rouge en bas à gauche qui contrairement aux photographies numériques n’indiquent

aucune date précise.

Saison 5 reportée

Prochain mur (#16) janvier 2026

La Maison du Port

99 Quai Wilson - 44200 - Ile De NANTES

... le 21 mai 2025

le mur extérieur du

"Jardin extraordinaire"

... le 12 octobre 2025

Prochain mur (#16) janvier 2026

"Jardin extraordinaire"