«Ce que je fais c’est un peu comme composer un tableau ou réaliser un montage. Ma palette ce sont les lieux, les lieux et leur histoire.

Je tente d’en capter, d’en comprendre l’espace, la lumière, la couleur des murs, leurs textures, c’est-à-dire, en peintre et en sculpteur

d’appréhender tout ce qui s’y voit. Et simultanément d’en saisir aussi et surtout tout ce qui ne s’y voit pas, ne s’y voit plus: l’histoire,

la mémoire enfouie. Mes images naissent de cette investigation et leur insertion dans ces lieux vise à en faire des espaces plastiques et

poétiques, et par ce qui est figuré à en révéler, perturber... exacerber le sens et la symbolique, la force suggestive. On a dit souvent que

je faisais des œuvres en situation. En fait, je fais œuvre des situations.»

Ernest Pignon-Ernest

Edito...

Edito...

Je vous avoue humblement que je ne connaissais pas cet artiste avant qu'il n'expose à Landerneau ...

Je ne pense pas être le seul dans ce cas par conséquent cet édito sera celui d'Ernest Pignon Ernest .

"Ernest Pignon-Ernest intervient depuis plus de cinquante ans dans l’espace public. Il présente à Landerneau ses installations,

ses dessins, ses photographies révélant l’ensemble de son processus de création. L’exposition rassemblant plus de trois cents œuvres

manifeste la puissance créative de ce grand artiste, alerté par l’état du monde, soulevé par sa passion pour l’art et la poésie,

considéré parfois comme un pionnier de l’art urbain. Apparaît ainsi derrière l’ombre de l’artiste aimé du grand public un créateur

complexe admiré par les plus grands penseurs et poètes d’aujourd’hui et longtemps maintenu en retrait des institutions.

Ses dessins installés dans les rues des villes du monde semblent naître des murs mêmes où il les a soigneusement placés pour se glisser

dans nos vies, sur nos livres, dans notre esprit. Difficile de penser à Rimbaud ou à Pasolini sans qu’immédiatement leurs silhouettes

ne s’imposent à nous telles qu’Ernest Pignon-Ernest les interpréta. Ces images sont célèbres car elles sont devenues l’identité

la plus familière d’un poète, d’un combat ou d’une situation."

(FHEL POUR LA CULTURE)

Lucho

Ernest Pignon Ernest

pour comprendre le parcours photographique proposé par Lucho

Pour chacun des thèmes abordés, j'ai suivi la démarche de l'artiste : mes premières photos (en partant de la gauche) sont celles des oeuvres réalisées en atelier, puis j'ai photographié les photos prises sur les lieus où les collages ont été réalisés...

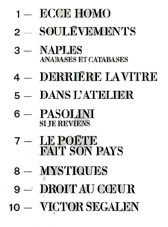

Chronologie de son oeuvre et plan de l'exposition

Ecce Homo

(repère 1)

"Voici l’homme, Ecce Homo. Les prisons de Lyon ne sont pas des prisons ordinaires, Klaus Barbie y a sévi, Max Barel y est mort ébouillanté.

De nombreux résistants y ont été emprisonnés. Avant que, par la transformation des lieux et le campus, ne s’installe une amnésie collective,

j’ai tenté d’y réinscrire par l’image le souvenir singulier de certains, célèbres ou inconnus, qui y ont été incarcérés, torturés, exécutés.

Dans différents lieux, couloirs, cellules, inscrire leur image, leur visage ; donner place, entre ces murs, à l’histoire humaine.”

Soulèvements

(repère 2)

sous ce générique, on trouve plusieurs sous-ensembles ...

LA COMMUNE :

«En 1971 j’ai été invité à une exposition sur le thème de la “semaine sanglante” de la Commune. Préparant ce projet,

multipliant les lectures, j’ai découvert l’ampleur des espoirs qu’avait levés en 1871 cette première insurrection populaire

et du carnage qui eut lieu. Impossible de rendre compte d’un tel événement au moyen d’un tableau, ça m’apparaîssait comme la négation de l’esprit de

la Commune.

Il fallait témoigner au ras du sol, saisir les endroits chargés d’histoire, en faire l’œuvre même, leur faire dire

la permanence des répressions de tous ordres.

Sur un plan de Paris, j’ai repéré les lieux liés à la Commune et d’autres, également tragiques,

qui avaient été le cadre de combats pour la liberté, par exemple les quais de la Seine ou le métro Charonne.

Pour la première fois, j’utilisais des sérigraphies grand format.»

NICE :

«Cette image est née d’une vexation, de l’outrage fait à Nice, ma ville. En pleine période d’apartheid, une décision municipale avait jumelée Nice

avec Le Cap, la capitale du racisme institutionnalisé qu’était l’Afrique du Sud.

Sur le parcours des “festivités” et donc

du cortège officiel qui célébrait ce rapprochement déshonorant, de la Place Masséna jusqu’au stade où jouaient les Springboks,

j’ai collé avec une dizaine d’amis, au dernier moment pour que la police ne puisse pas les arracher, le cortège des absents: des

centaines d’images d’une famille noire parquée derrière des barbelés observe en toute dignité, avec retenue cette délégation.»

CALAIS :

«J’interviens à Calais en 1975, dans une ville où les usines ferment et où le chômage grandit. On m’avait conseillé d’assister

au pointage des chômeurs dans les sous-sols de la mairie. Un conseiller municipal m’avait prévenu: “Ici, le sentiment

de résignation est dans les chromosomes.”

Les Bourgeois de Calais de Rodin, scène archétypale du renoncement,

reste en effet omniprésente dans les esprits et il est rare qu’une image imprègne encore à ce point la conscience collective

d’une ville. J’ai collé des centaines de sérigraphies qui se sont couvertes ici et là d’inscriptions qui disaient la colère des ouvriers.»

GRENOBLE :

«La Maison de la Culture souhaitait améliorer ses contacts avec les grandes entreprises locales. À cette époque, je voulais

retrouver, renouveler la notion de commande sociale: faire une œuvre qui exprime ce qui est implicite dans la société et que

seuls l’art ou la poésie peuvent mettre au jour.

J’ai par conséquent accepté cette proposition et j’ai rencontré les

gens qui venaient d’une trentaine d’entreprises. Peu à peu s’est imposé un thème lié à la dégradation de l’organisme dans

certains postes de travail. Non pas les accidents de travail, maisles agressions invisibles, lentes, qui rongent l’organisme pendant

des années: fumée, bruit, amiante, pollutions diverses.

J’ai dessiné un personnage qui servait d’image de base, sur laquelle sont venues se superposer, à la sérigraphie,

au pochoir, déchirure, gravure, bombage... différentes altérations.»

AVORTEMENT :

«Lors du débat à l’Assemblée nationale sur la libéralisation, mené avec une dignité exemplaire par Simone Veil le 26 novembre 1974, s’était développée

une campagne d’affiches particulièrement réactionnaires qui, illustrées par un fœtus, proclamait: “L’avortement tue.”

J’ai imaginé retourner ce slogan: oui l’avortement tue, mais d’abord des femmes! L’image était difficile. Je n’ai trouvé la solution

“plastique” qu’en intégrant comme un élément même du dessin la cassure “plan vertical/plan horizontal”, le pli jouant à la fois dans

la construction, l’architecture du dessin et dans sa dramaturgie: la mise en situation s’accrochait au réel.»

IMMIGRES :

«Cette image est née en 1975 d’un dialogue durant plusieurs semaines dans un foyer avec un groupe de travailleurs immigrés d’Avignon.

Nous avions systématiquement photographié leurs compagnons sur leurs lieux de vie et dans leurs activités. Ce qui sautait aux yeux, c’est

qu’ils étaient pratiquement tous cantonnés dans des tranchées ou dans des caves, qu’ils n’étaient littéralement pas au même niveau.

Conjugué au problème aigu des marchands de sommeil, ce constat a dicté cette image au ras du sol, symbolique de leur situation, avec la volonté de

la rendre visible, sensible, en contrebas, là où l’on ne regarde jamais.»

EXPULSES :

«Durant cette période, il y a eu beaucoup de rénovations dans Paris. C’était au début de cette politique foncière, de cette

expulsion de toute une population hors de Paris.

Je trouvais saisissants, bouleversants, ces immeubles éventrés, cette

mise à nu, cette projection aux yeux de tous, de toutes les traces de l’intimité de la vie des gens.

Cette exhibition me semblait d’une grande violence, comparable à un viol. Par ailleurs, il est évident que ces espaces

déterminés par les traces des planchers et des cloisons peuvent apparaître aussi comme des recherches plastiques, qui plus

est chargées d’émotions et de souvenirs. Au fond, on aurait pu tout simplement les signer.»

MAIAKOVSKI :

«À Avignon en 1972 alors que je collaborai avec le dramaturge André Benedetto à un spectacle sur Marx, j’étais immergé dans

l’œuvre de Maïakovski, le grand poète de la révolution russe. Avec mes collages de rue, je me sentais proche de ses

“fenêtres Rosta” et je cherchais comment faire une image sur les questions que posaient son suicide.

J’apprends que Roland

Petit donne alors au festival un ballet sur Maïakovski. Curieux, inquiet, j’assiste à quelques minutes de répétition au Palais

des Papes et, consterné, je me précipite pour tracer ce portrait, en faire une sérigraphie sommaire et la coller clandestinement avant

chaque représentation près de la cour d’honneur accompagné d’un “texte sentinelle”, l’ordre donné par le poète à l’armée

de l’art: “Donnez-nous un Art nouveau.”»

RIMBAUD :

«J’avais envie d’une image dont je ne puisse pas dire ce qu’elle devait explicitement signifier. Par là, je montrais que je ne

fabriquais pas des images politiques, mais, pour reprendre la formule de Godard, que je faisais politiquement des images.

[…] Mes sérigraphies sont imprimées sur du papier journal, chutes de rotative. Quand on

rencontre dans la rue ce papier fragile, la vulnérabilité du dessin est évidente et la perception de sa disparition programmée doit

rendre l’image plus émouvante.

Dans ma quête d’une image de Rimbaud qui soit “rimbaldienne”, cette dimension suicidaire était

essentielle. De même, la multiplicité des collages entre Charleville et Paris m’évitait de figer l’image du poète; chaque

lieu suggérait un Rimbaud différent, pluriel, éphémère, errant...»

Naples

(repère 3)

ANABASES & CATABASES

«À Naples rien ne semble disparaître. Y restent visibles toutes les strates des fondations et des dominations successives. Il en résulte

un paysage où se mêle un écheveau d’histoires, de légendes et de mythes, une simultanéité de temps.

Dans les entrelacs des viccoli mes images interrogent ces mythes, elles tracent des parcours qui se croisent, se superposent; elles

traitent des origines, de cette propension qu’a cette cité à vénérer les femmes, elles traitent des rites de mort que sécrète depuis plus

de deux mille ans cette ville coincée entre le Vésuve et les terres en ébullition de la Solfatare où Virgile situait les Enfers.

Durant huit ans, avec plusieurs centaines d’images, j’ai, dialoguant avec la peinture caravagesque, interrogé les cultes païens et chrétiens

que porte aux ténèbres cette cité ensoleillée, et ces glissements syncrétiques, mythes grecs, romains, chrétiens qui fondent ma

culture méditerranéenne.

Mes images nées des lieux se sont intégrées aux murs de la ville au point que beaucoup ont pu dire qu’elles suintaient des murs puisque

ces murs les avaient réabsorbées.»

DANS L'ATELIER

(repère 5)

« Je travaille, conçois mes images en sachant où et comment elles seront installées.»

PASOLINI

(repère 6)

SI JE REVIENS

«En 2015, 40e

anniversaire de son assassinat, je réalise une nouvelle image, comme une interrogation: “Qu’avez-vous fait de ma mort?”.

Poète voyant, sybille, Pasolini nous annonçait cet appauvrissement anthropologique, cette marchandisation du corps qu’allait sécréter

cette forme de capitalisme consumériste qui se développait.

Ma composition prend la forme d’une pietà, Pasolini portant son propre cadavre. Quiconque a vu les photos de son corps brisé sur le sable gris

d’Ostie le reconnaîtra, dessin d’un réalisme cru pour cette christique auto-pietà, comme une quête pasolinienne qui entend faire résonner

du sacré dans le charnel le plus prosaïque. Ce n’est qu’en terminant le dessin que m’est apparu que ce dédoublement (lié à la mort) était

une permanence dans son œuvre.

J’ai, à Rome, Matera, Naples, Ostie inscrit cette image dans des lieux choisis pour leurs qualités plastiques

et leurs résonances avec son œuvre, sa vie, sa mort.»

LE POëTE FAIT SON PAYS

(repère 7)

«Je me saisis de l’image des poètes de la même façon que j’utilise des images mythologiques ou religieuses, comme des mythes

laïques, des icônes païennes. Ceux qui, coûte que coûte, ont voulu, à la suite de Hölderlin, habiter le monde poétiquement. Leur portrait

comme un signe culturel témoigne souvent combien ils ont incarné les aspirations, les drames, les tensions qu’ils ont traversés,

combien ils portent les stigmates de leur époque. Comme si leur visage disait tout leur destin.

En tout cas, j’essaie d’œuvrer à ça. Quand la

poésie refuse d’être un ornement, elle garde trace des expériences vécues et des risques pris. Elle dit le réel mais en le révélant comme

plus vaste, et d’une prodigieuse intensité. Elle conjugue visible et invisible, sursauts intimes et songes partagés. Elle s’impose comme

le chant profond des vivants qui ne renoncent pas aux effractions, aux abîmes, aux combats, ni aux enchantements de la vraie vie.»

PABLO NERUDA :

«À la suggestion d’amis peintres réfugiés à la Ruche je suis allé au Chili pendant la dictature de Pinochet réanimer un atelier

collectif de sérigraphie à Santiago. Coller des images dans les rues à cette époque était risqué.

La personnalité splendide de Neruda s’est imposée comme une évidence, son image relianà la fois la Cordillère, le Pacifique

et la Résistance: quelque chose de tellurique qui traverse le temps, comme les statues de l’île de Pâques.

Comme nous

souhaitions que cette image favorise une rencontre entre mon travail et les artistes chiliens, ce poncho dégageait un espace

susceptible d’accueillir leurs interventions, poèmes ou peintures.

J’étais venu montrer, avant que nous ne l’imprimions, le dessin définitif à Matilde Neruda. Elle me dit, en français, pesant chaque

mot: “Pablo n’était jamais comme ça...”. Silence puis: “Mais vous avez raison, aujourd’hui il serait comme ça, grave et résolu.

Je vous ai dit qu’il n’était jamais comme ça car il riait toujours, mais aujourd’hui... c’est la dictature.”»

ANTONIN ARTAUD :

«Tout près de l’endroit où Antonin Artaud est mort en 1948, j’avais découvert dans l’hôpital d’Ivry une ancienne buanderie abandonnée,

une salle aux murs délabrés, humides, lézardés. Ces dégradations m’ont fait penser à ses cahiers perforés.

Deux documents me sont revenus simultanément en mémoire: son dessin, L’Homme et sa douleur, et cette photo, sur un banc de

la porte d’Ivry, où Artaud appuie, au travers de son manteau, un crayon sur sa colonne vertébrale, geste d’acupuncture

qu’il pratiquait à la fin de sa vie.

Dès qu’éffleurés par le fusain les murs s’effritaient et comme la maladie qui envahissait son corps,

les traits se désintègraient dévorés par la fragilité du support et ces accidents renforçaient la présence

magnétique de “l’éternel envouté”, du poète dévasté. Ce sont pour reprendre le mot d’Artaud, “des anatomies en action”.»

ROBERT DESNOS :

«Robert Desnos m’accompagne depuis des années, il était le mouvement même, l’invention, la liberté en rêve, en acte, en parole. Poésie, photo, cinéma,

Résistance. Il se disait né sous le signe de la tour Eiffel. J’avais repéré entre le pont au Change, dont il était le veilleur, et la tour

Saint-Jacques, une façade typique de l’architecture métallique de l’époque. Puis, j’ai découvert que ce mur est situé à l’emplacement

de la rue de la Vieille-Lanterne, où Nerval s’est pendu “une nuit noire et blanche”.

J’ai collé là Comme un chant de Nerval, qui reprend le

poème d’Aragon sur Desnos: “Tu portais dans ta voix comme un chant de Nerval / quand tu parlais du sang jeune homme singulier.”»

Jean GENET :

«Il y a chez Jean Genet meurtre, vol, trahison, lâcheté et néanmoins, dans un style digne des auteurs de la grande tradition,

quête de rituel, exigence de cérémonial.

En résonance avec le message du poète ma composition mêle tensions entre

profane et sacré, agression et désir, rixe et crucifixion, elle n’est pas l’illustration d’un texte, furtive

allusion à Querelle lorsqu’elle est collée sur les quais de Brest mais elle a été conçue pour s’inscrire

dans d’autres lieux aussi (prisons, ville de Mettray…).»

MYSTIQUES

(repère 8)

«J’ai choisi de ne travailler que sur celles qui avaient écrit et n’ai conçu mon projet qu’à partir de ce qu’elles avaient dit d’elles-mêmes.

Il en a résulté un long et acharné travail de dessin, que j’ai mené, des années durant, avec la danseuse Bernice Coppieters.

Par le dessin j’ai tenté d’exprimer ce qui est de la sensualité et du corps et par le travail du support son refus. J’ai œuvré à ce que le

papier s’impose comme un matériau plastique essentiel, à l’égal du dessin, et, le contredisant, le distordant. À la fois jouer avec l’idée

de surface: pâleur, voile, linceul, fantôme et mettre en cause cet aplat en y modelant des courbes, en affirmant ainsi le corps du

papier, ce labyrinthe de volutes, de plis qu’il porte en réserve. Ainsi ces feuilles, à la fois feuille et femme, sont en quête d’extase

d’espace.»

droit au coeur

(repère 9)

SOWETO :

«En Afrique du Sud pendant la pandémie de sida, j’ai visité des dispensaires, rencontré des médecins, des militants. Tous

étaient conscients de l’ampleur de l’hécatombe à venir et l’image est née de ce constat qu’on ne pourrait vaincre l’épidémie qu’avec

un travail de prise de conscience collective, comparable à ce qui s’était bâti contre l’apartheid.

Cette superposition, lutte contre l’apartheid/lutte contre le sidas’est imposée. Ainsi que le rôle essentiel des femmes.

Dans mon dessin, c’est une femme qui porte un homme, fragile, refermé sur sa maladie. J’ai travaillé pour qu’elle puisse être aussi bien

perçue comme la mère, la sœur, la fiancée, l’infirmière. C’estl’image de la femme qui architecture le dessin. Elle en est

le pilier, des mains plus grandes que nature, sur lesquelles tout repose, les mains de l’homme à ses épaules.

Nous avons imprimé cette image sur du papier journal puis nous sommes allés la coller dans des lieux chargés de vie.»

MAURICE AUDIN :

«En 2003, invité à participer à une exposition sur le thème de l’Algérie, j’ai pensé que je devais envisager quelque chose qui, d’abord, pose

des questions à la France, une façon de balayer les non-dits, les mensonges.

Il m’est apparu que, dans sa singularité tragique, torturé, disparu, victime d’un crime alors non reconnu, le destin de Maurice Audin,

jeune mathématicien français, incarnait cette exigence de vérité.

Vingt-quatre ans, trois enfants, de brillantes études… j’aitenté de suggérer cette confiance, il marche un livre à la main. J’ai collé trente

sérigraphies à travers Alger dans les lieux liés à sa courte vie comme autant de rappels. Pour l’immense majorité des passants, il est un

étranger inconnu.

Le moment le plus fort, je l’ai ressenti dans le quartier du “Champ de manœuvres” où Audin avait habité avec sa famille.

Trois sérigraphies avaient été lacérées et j’ai tenu à les remplacer. Il y a eu un attroupement et des altercations sérieuses, passionnées.»

HAITI :

«À la demande d’écrivains haïtiens, je me rends à Port-au-Prince en 2016 pour rencontrer des artistes et écrivains des Caraïbes.

J’y découvre la ville, l’incroyable foisonnement qui y règne. Dans ce contexte, d’évidentes affinités se créent avec le poète Lyonel

Trouillot. La découverte de son œuvre me permet une approche de la réalité et de la poésie haïtienne, et il m’oriente vers l’œuvre

et la personnalité de Jacques Stephen Alexis. Je découvre la conjugaison de ses écrits et de son destin qui font de lui une

de ces figures qui incarnent leur peuple et ses aspirations.

Jacques Stephen Alexis a disparu sans sépulture, sans que l’on sache ce que son corps est devenu; j’ai souhaité avec mes premiers

collages faire apparaître son visage sur les murs fissurés des ruesde Port-au-Prince. J’ai aussi réalisé les grands dessins à la pierre noire

collés à la cathédrale et au cimetière qui mêlent et interrogent symboles chrétiens et vaudous, signes de ce syncrétisme cultuel

et culturel.»

victor segalen

(repère 10)

«Je m’interroge sur sa déconcertante relation à son temps, au temps. Sa clairvoyance aiguë, bien en avance sur l’époque, des dégâts causés

par la colonisation à la culture maorie, et sa publication de Peintures en pleine guerre, qu’il annonce comme un «livre profondément inactuel

sans allusion au temps présent». Je m’interroge sur ces transcendants allers-retours réel / imaginaire / réel en pensant à

Nerval, mais son obsession aura été Rimbaud, ses œuvres jamais publiées et la poursuite de sa «vie poésie». Je m’interroge sur ce

Gauguin gourou, sacrifiant un cheval blanc sur la plage. Je m’interroge sur cette œuvre immense si diverse, si singulière, si novatrice

et si étrangement posthume. Je me demande si je dois le dessiner allongé, rêvant sur le polyèdre de pierre de la Mélancolie de Dürer

comme sur la roche de Huelgoat?»

Retour "Accueil"...

Retour "Accueil"...